Les « Pieds Noirs » ce sont les rapatriés des colonies d’Afrique du Nord, en particulier les rapatriés d’Algérie qui arrivent avec peu de choses en France, dans les années 60. Voici l’histoire étrange d’un mot qui apparait, puis disparait, et revient en changeant complètement de sens.

Je me suis toujours demandé d’où venait ce surnom …

Jusqu’à tomber sur une explication dans le livre de Daniel Rivet « Histoire du Maroc » qui peut être emprunté sur archive.org :

Des jeunes d’un quartier de Casablanca virent vers 1953 un western où une tribu indienne résistait désespérément aux Blancs. Elle portait le nom de « Pieds-Noirs ». Leur bande adopta ce nom pour sigle par esprit de dérision et ses membres s’identifièrent au destin de cette tribu privée d’avenir. Qu’elle soit véridique ou fantasmée, cette histoire traduit bien l’inconscient d’une portion de la deuxième génération des Français nés au Maroc.

Le lien avec la tribu amérindienne est présent aussi dans une autre hypothèse, ce serait les troupes américaines, composées de « BlackFeet » qui auraient ainsi appelé les indigènes arabes, trouvant leur situation comparable à la leur.

Je n’y crois absolument pas, parce que ce mot aurait dû passer de l’anglais au français, d’un argot de troupe américaine à un argot marocain. De plus, je doute fort que les soldats américains, dopés au Coca et aux avantages matériels, vainqueurs bénéficiant de privilèges, aient eu envie de se comparer aux arabes. Mais surtout parce que l’activisme amérindien qui aurait pu déclencher cette comparaison est est encore confidentiel et n’explosera que beaucoup plus tard, à la fin des années soixante, en même temps que l’émergence des Black Panthers.

La difficulté, c’est que ce surnom a été donné pendant longtemps aux algériens « indigènes » avant de changer complètement de sens et de s’appliquer aux colons.

Et même pour l’origine du surnom appliqué aux arabes, les idées varient :

- le surnom donné aux matelots chauffeurs sur un bateau à charbon, qui auraient les pieds noirs parce qu’ils travaillent pieds nus. Si l’expression existe bien, en Algérie, elle s’applique aux ouvriers arabes, et pas aux colons (cette origine est validée par Germaine Tillon, qui lui donne d’ailleurs une connotation péjorative)

- les guêtres blanches portées par les sergents des tirailleurs algériens, qui faisaient ressortir la couleur noire de leurs souliers

- l’argot viticole languedocien, « pes negres », désignant les ouvriers qui foulent le vin, qui aurait été importé en Algérie par des migrants

Par contre, elle est certaine, elle apparait dans de nombreux livres et journaux. En 1935, Marcel Homet écrit

Tuer un « pied-noir » (Arabe) n’avait guère d’importance ; c’était seulement une erreur qui pouvait être pardonnée

Ou cette citation

« Des gestes d’une pareille sauvagerie … dénoncent le mépris souverain qu’ont pour la vie du « bicot » et du « pied-noir » certain représentants de ce qu’on appelle ici l’ordre public…

Malheureusement est-ce que ça a beaucoup changé ?

Comment cette expression insultante a-t-elle changé de sens pour désigner les colons européens ?

Xavier Yacono, dans son livre « Les Pieds Noirs » (consultable sur Gallica) reprend de façon différente l’hypothèse « Western », en l’attribuant aux soldats du contingent pendant la guerre d’Algérie. Ils auraient trouvé que les colons avaient une mentalité de cow-boys, soulignant à juste titre que, dans ce cas, ce sont les « indigènes » comme on disait à l’époque qui auraient dû recevoir le nom d’une tribu indienne.

Il considère que l’expression a été importée en Algérie, avec deux sources possibles (et peut-être simultanées) :

- les soldats de l’A.O.F. (Afrique Orientale Française) qui appelaient ainsi les Blancs d’Afrique Noire (mais pourquoi ?)

- le Maroc, à nouveau, mais sans lien avec le cinéma.

Emmanuel Roblès se souvient qu’en 1937, à Casablanca, dans le Mâarif, on appelait « pieds-noirs » les nouveaux immigrants originaires du Portugal, du sud de l’Espagne et aussi de l’Oranie [Algérie] qui arrivaient les pieds noirs de poussière.

Ou encore

Le journaliste Albert-Paul Lentin, originaire de Constantine et étudiant à Alger en 1940-1942 a découvert l’expression en parlant avec des camarades venant de Casablanca, Rabat et Meknès, et il l’explique, une fois de plus, par les chaussures noires des pionniers voulant se distinguer des « va-nu-pieds autochtones »

Enfin l’explication ornithologique

Edmond Brua, « en reportage » à Casablanca lors de l’attentat de la place Mers-Sultan (14 juillet 1955), entend pour la première fois le terme prononcé par un Européen disant « Nous autres, les pieds-noirs… » et il en voit l’origine entre l’assimilation faite entre les immigrants débarquant sur les quais de Casablanca et de petits passereaux migrateurs appelés justement « pieds-noirs » et débarquant en hiver !

Laquelle est « la bonne explication » ?

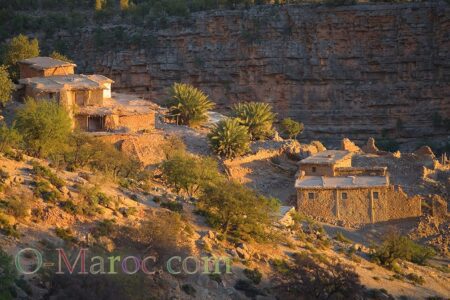

J’ai bien aimé l’explication ornithologique, car elle est poétique. De plus, il y a effectivement des passereaux qu’on appelle « pied noir » comme le très joli traquet du désert, très abondant au Maroc, ou le traquet « pie noir » (pie dans ce sens, est un adjectif pour qualifier un animal qui a un poil ou un plumage de deux couleurs, le plus souvent noir et blanc) ou le traquet oreillard.

L’explication cinématographique est séduisante, surtout si on y ajoute la contamination de l’Apache, le voyou parisien du début du XX° siècle, qui est encore à l’époque très connu, devenu romantique (cf. le film Casque d’Or avec Simone Signoret, qui date de 1952).

Or les Apaches de la belle époque ont été repris par des groupuscules d’extrême-droite, avec le « projet apache » qui se définit comme un « mouvement politique qui rassemble les jeunes Parisiens ayant à cœur de défendre leur identité face aux périls tels que l’immigration massive, l’islamisation ou le matérialisme triomphant » et qui se rattachent aux apaches des années 1900 parce que « tout comme les résistants patriotes et identitaires d’aujourd’hui, il étaient animés par un sentiment de révolte et dénigrés par les médias« .

C’est ce même sentiment de révolte, d’être dénigrés et abandonnés par la métropole que connaîtront les pieds-noirs.

Pied-noirs en lutte contre les militants de l’indépendance, apaches en lutte contre l’islamisation fantasmée, le parallèle n’est-il pas troublant ? Et ne pourrait-il pas indiquer un cheminement identique dans l’assimilation à des amérindiens, non pas parce qu’ils sont simplement opprimés, mais parce qu’ils luttent contre un envahissement avec toute la violence dont ils sont capables ? Néanmoins, les deux explications ne me conviennent pas complètement.

Une autre explication possible : le « pied noir » du dhimmi ?

C’est une hypothèse personnelle, que je n’ai jamais vue ailleurs. Elle peut être tout aussi fantaisiste que les autres. Elle a le mérite d’expliquer de façon simple pourquoi les arabes appelaient les étrangers « pieds-noirs ».

Dans son livre « Reconnaissance du Maroc« , alors en territoire Aït Atta, Charles de Foucauld explique que les couleurs des babouches sont extrêmement codifiées : jaunes pour les hommes, rouges pour les femmes, noires pour les étrangers et les non-musulmans.

Pour le rouge et le jaune c’est toujours le cas ! En cliquant sur les deux vignettes, vous verrez une troupe folklorique de Kelaa M’Gouna effectuant la danse de l’abeille, en large et en gros plan. Le groupe des hommes est bien chaussé de jaune, celui des femmes, de rouge.

Le noir a bien été associé pendant longtemps aux juifs du Maroc, où ils avaient le statut de dhimmi.

Depuis le VII° siècle, peu de temps après la mort de Mohammed, le calife Omar institue un statut particulier pour les « Gens du Livre » (juifs, chrétiens et zoroastriens). Ils ont le droit de vivre dans un pays musulman, à partir du moment où ils reconnaissent la supériorité de l’islam (c’est-à-dire un culte très discret, ne surtout pas chercher à convertir un musulman…) en paix et en pratiquant leur religion. Ils sont soumis à un impôt particulier, la jizîa, et à un certain nombre de contraintes. Ils sont aussi régis par leurs propres lois, puisque, à l’époque, dans un pays musulman, la loi est religieuse, c’est la sharia.

Parmi ces contraintes, ils n’ont pas le droit de porter des armes (et la jizîa est la contrepartie de leur protection assurée par le sultan), ne peuvent exercer certains métiers, doivent s’habiller de façon distinctive. Dans tout le Maghreb, ils doivent s’habiller de couleurs sombres, et porter ces fameuses « chaussures noires« .

L’empire ottoman n’abolira le statut de dhimmi que dans les années 1850, soit largement après la conquête de l’Algérie par les français. En Tunisie, il disparaitra en donc en 1856. Par contre, au Maroc, jamais soumis à l’autorité turque, le statut de dhimmi survivra jusqu’au protectorat français. Aujourd’hui encore, il existe des tribunaux et des notaires spécifiques pour la communauté juive.

De là à imaginer que les marocains ont surnommés les juifs « pieds-noirs » bien avant l’arrivée des colons, il n’y a qu’un pas, que je m’empresse de franchir. De là à imaginer que ce surnom a été étendu aux étrangers, qui, dans les quelques villes qui leur étaient ouvertes au XIX°, avaient surtout (quasiment exclusivement ?) des contacts avec les juifs (les « juifs du sultan » comme on les appelait), il y a un deuxième pas, une deuxième babouche, que je franchis aussi.

Si ce surnom a existé au Maroc, il a certainement été, dans un premier temps, péjoratif, car les juifs marocains, surtout les juifs marocains pauvres assimilés aux tribus berbères, dans le sud, étaient très mal considérés. Ils avaient aussi une façon de vivre et de s’habiller totalement « marocaine », portant, à la couleur près, les mêmes vêtements. Un oeil superficiel de colon pouvait donc les confondre dans le même mépris.

Du péjoratif à l’identité assumée

Le surnom de « pieds-noirs » donné aux rapatriés à partir de 1962 était péjoratif.

Les riches colons constituaient une très faible partie de ce contingent. Les autres, c’étaient les bourgeois, les ouvriers, les commerçants, beaucoup d’entre eux étaient d’ascendance étrangère, espagnole, italienne, maltaise, il y avait aussi les juifs naturalisés qui fuyaient le pays.

C’était la première fois que la métropole était brutalement confrontée à une culture méditerranéenne qui perdait beaucoup de son charme, l’exotisme de l’ailleurs disparu. La plupart d’entre eux avaient tout perdu sauf quelques valises, se sont entassés dans des camps, à leur arrivée. Il suffit de revoir certains films d’Alexandre Arcady comme Le Coup de Sirocco pour le comprendre.

Les « rapatriés » s’en emparent et revendiquent leur identité

Le terme devient donc revendiqué, assumé, chargé de nostalgie. Il désigne aujourd’hui, sans ambigüité, un français d’Afrique du Nord ayant quitté le Maghreb. Tout un écosystème s’est développé autour de la culture pied-noire, symbolisée essentiellement par sa cuisine. Ce qui est normal, les goûts de l’enfance sont tellement importants dans nos mémoires !

Des films montrent aussi la vie des pieds-noirs, avant et après, en particulier le fameux Coup de Sirocco, d’Alexandre Arcady, qui montre le déracinement et le « ré-enracinement » d’une famille algérienne, les Narboni, qui va partir en catastrophe de Tadjira, liquider à bas prix son épicerie, puis redémarrer une nouvelle vie en France. Alexandre Arcady fera d’ailleurs de nombreux films qui parlent des pieds-noirs, d’un côté et de l’autre de la Méditerranée.

Les colons d’Algérie sont les seuls à avoir connu une émigration aussi douloureuse à la décolonisation. Bien qu’il y ait eu des affrontements au Maroc, la fin du Protectorat a été beaucoup plus facile, et la plupart des Français sont restés sur place, ou repartis dans des conditions beaucoup moins difficiles. Ils n’ont pas souffert du même déracinement brutal, aussi la culture des pieds-noirs a fini par se focaliser sur l’Algérie uniquement.

Ajout de deux références sur l’origine de l’expression

Karambolage vient de s’intéresser à l’expression, j’ai donc mis le lien vers l’émission, et fait quelques recherches complémentaires sur ce que j’appelle « l’hypothèse vignoble », ce qui m’a permis de trouver aussi un article intéressant sur France Inter. Dommage que le podcast ne soit plus disponible…

En savoir plus

- Daniel Rivet Histoire Du Maroc De Moulay Idris A Mohammed VI

- Origine et enjeu de la dénomination "pied-noir" - Persée

- Identitaires contre Starbucks - Le projet Apache

- "Pied-noir" l'expression expliquée sur l'émission Karambolage de ARTE

- Une autre explication encore, dans cette émission très sérieuse de décryptage de la culture française : le nom viendrait de la "couleur" de pieds-de-vigne "noirs" utilisés pour les premiers vignobles algériens, c'est assez voisin de l'utilisation du "pes negres" languedocien. Cela me parait tout aussi fantaisiste que le reste.

Parce que, malgré tout, cela ne concerne qu'une toute petite partie des colons au début. La viticulture ne se développe réellement qu'en 1880. Et surtout parce que ces pieds de vigne ne sont pas réellement noirs, ils ont la même couleur que tous les autres : un cépage noir est tout simplement un raisin noir utilisé pour faire du vin rouge et extrêmement courant, déjà présent depuis très longtemps en Algérie où on produit du vin dès l'Antiquité. Ces raisins n'avaient aucune raison d'être un signe distinctif des colons. - D’où vient l’expression "pieds-noirs" ?

- Un article de France Inter qui rejette l'hypothèse vinicole. Mais selon l'un des historiens, Jean-Yves Le Naour, elle apparait dans les années 50 en Algérie, alors que j'en ai trouvé des traces bien plus tôt !

Une coquille ou une erreur de syntaxe ? Vous pouvez sélectionner le texte et appuyer sur Ctrl+Enter pour nous envoyer un message. Nous vous en remercions ! Si ce billet vous a intéressé, vous pouvez peut-être aussi laisser un commentaire. Nous sommes ravis d'échanger avec vous !

Une coquille ou une erreur de syntaxe ? Vous pouvez sélectionner le texte et appuyer sur Ctrl+Enter pour nous envoyer un message. Nous vous en remercions ! Si ce billet vous a intéressé, vous pouvez peut-être aussi laisser un commentaire. Nous sommes ravis d'échanger avec vous !