Ce sont 82 tableaux orientalistes qui seront mis en vente à Londres mardi prochain, avec des œuvres variées autant par les sujets que par les pays qui ont inspiré des artistes russes, américains, français, anglais, italiens, hongrois, etc.

Par rapport à d’autres, le catalogue – que vous pouvez voir ici – ne donne aucune explication complémentaire sur les tableaux, dans de nombreux cas il faut se plonger dans la biographie des peintres pour essayer de deviner si on est au Maroc ou pas.

Voici une sélection d’un genre artistique suranné, fait de rоmаntіѕmе autant que d’imaginaire, de « pittoresque » mais aussi d’un véritable amour pour ces pays, où certains de ces artistes ont passé plusieurs dizaines d’années de leurs vies.

Si le monde qu’ils nous montrent à largement disparu, effacé par la modernité, il en reste encore des détails, un art, des objets des couleurs qui nous font dire, brusquement, que ceci est le Maroc. Pour d’autres, on hésite, on se sent en terrain connu, mais est-on au Maroc, ailleurs au Maghreb, plus loin au Levant ?

Au XIX° siècle et même au début du XX° siècle, le Maroc est beaucoup moins ouvert aux étrangers que les autres pays du Maghreb ou du Moyen-Orient. Descendre au sud de Marrakech était difficile, dangereux même, un voyage que certains ont fait déguisés… et n’en déplaise à certains, seuls quelques voyageurs ont pu découvrir ces terres siba (et certainement pas Bartholdi ! ). Tanger était déjà une ville ouverte, des Européens avaient l’autorisation de résider dans certaines villes, pour y commercer, entre autres. Mais la relative rareté des tableaux certainement mаrосаіnѕ s’explique par cette difficulté d’accès.

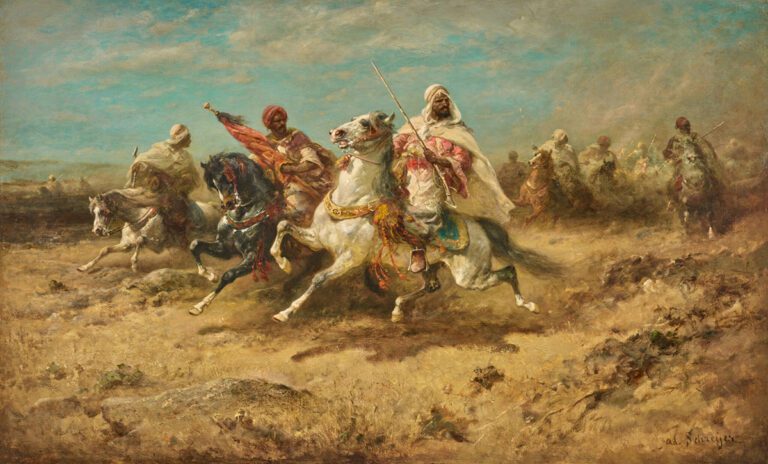

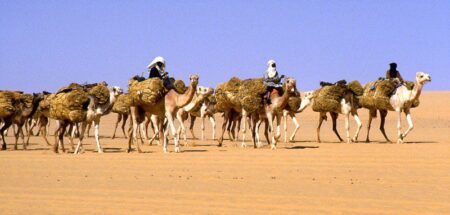

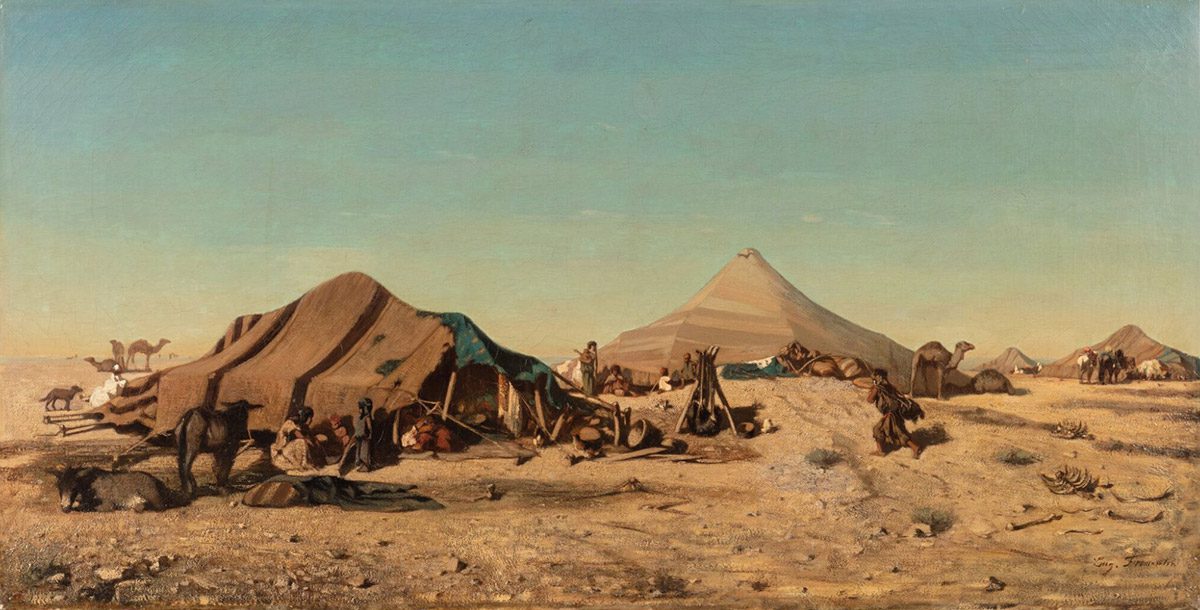

Ainsi « La Charge » d’Adolf Schreyer, en haut de la page, est très certainement un spectacle algérien. Pas une scène de guerre, il n’y a pas d’armes et les costumes sont trop beaux pour le terrain de bataille, pas une fantasia non plus puisqu’il n’y a pas de fusils visibles…Avant de s’installer à Paris, Schreyer est allé en Algérie en 1861, mais n’a jamais mis les pieds au Maroc. Tout comme « La Halte dans le désert » de Fromentin, est impossible à localiser.

Il s’agit rarement de tableaux posés, mais peints en atelier, sur la base de ѕоuѵеnіrѕ et de croquis rapportés d’un voyage. L’image humaine reste taboue pour beaucoup de musulmans (il suffit de se souvenir du scandale des Marocains quand le sultan Moulay Abd El Aziz s’adonnait à la photographie sous la direction de Gabriel Veyre).

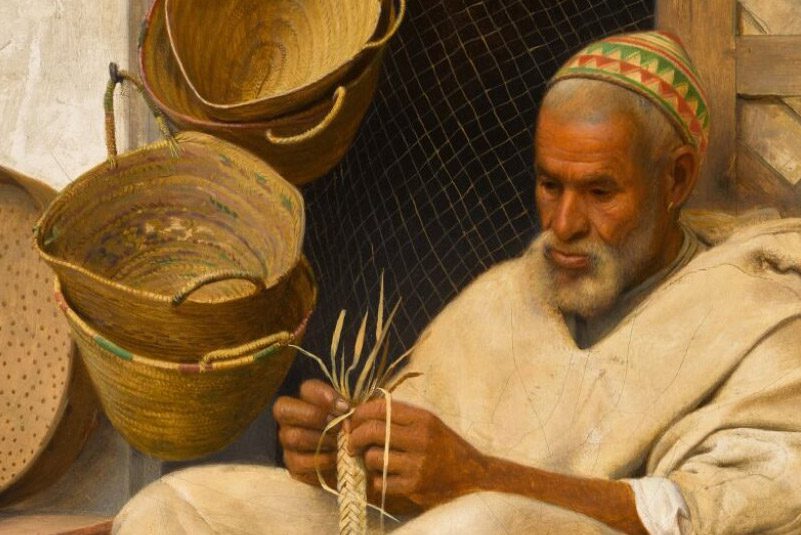

Le vannier, Tanger, de Jean Discart

Ce n’est pas le cas de mon tableau préféré du catalogue. Derrière le nom bien français de Jean Discart se cache un peintre aux origines italiennes et austro-hongroises. Il a fait ses études à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne où il a rencontré Rudolf Ernst, un autre peintre présent au catalogue. Il le rejoint à Paris avant de s’installer à Tanger, où il produira de nombreuses oeuvres entre 1880 et 1920, tout en faisant des séjours réguliers à Paris et aux Pays-Bas.

C’est le tableau que je préfère, de loin. C’est une scène qu’on pourrait encore voir aujourd’hui, peut-être pas à Tanger, mais dans un village du sud. Ces paniers tressés, ce plateau de cuivre martelé, ces ЬаЬоuсhеѕ jаunеѕ à la semelle épaisse s’achètent encore dans le souk.

La qualité du portrait est incroyable, avec un soin apporté aux détails, la tête rasée – ou commençant à être chauve – la barbe quasi cotonneuse, les rides légères et la concentration de l’homme sur la tresse de roseaux qu’il est en train de faire.

Si le pot avec la fleur a manifestement été ajouté pour la composition, si le tableau a peut-être été tranquillement posé dans une maison, il reste un témoignage d’un Maroc où on se retrouve transporté avec nostalgie.

Nature morte avec des objets marocains, par Rudolf Ernst

Rudolf Ernst était un peintre viennois, ami de Jean Discart et son prédécesseur en France et au Maroc.

Je suis moins sensible aux natures mortes, mais la délicatesse et la justesse de la реіnturе, jusque dans les détails des perles brodant les tissus sont superbes.

On y voit des stucs peints, une splendide fibule, un coffret marqueté de nacre, un plateau de cuivre martelé sur lequel on pourrait lire les versets du Coran (et qui est orné d’une étoile à six branches, comme cela se faisait beaucoup à l’époque où le « Sceau de Salomon » n’était pas devenu un emblème politique).

L’ensemble est très harmonieux et pourrait servir de pub à n’importe quel centre artisanal marocain !

Le Marchand, par Gyula Tornai

Il y a beaucoup de choses marocaines dans ce beau portrait du peintre hongrois Gyula Tornai. Il a vécu dix ans au Maroc, dont un an à Tanger.

En tout cas, la petite table en bois richement ornée et le sac de cuir ouvragé qu’il porte à sa ceinture me rappellent des objets familiers. Mon beau-père avait un sac pareil, qu’il gardait précieusement et où il rangeait sa recette de la journée… Et la signature du tableau mеntіоnnе la ville de Tanger !

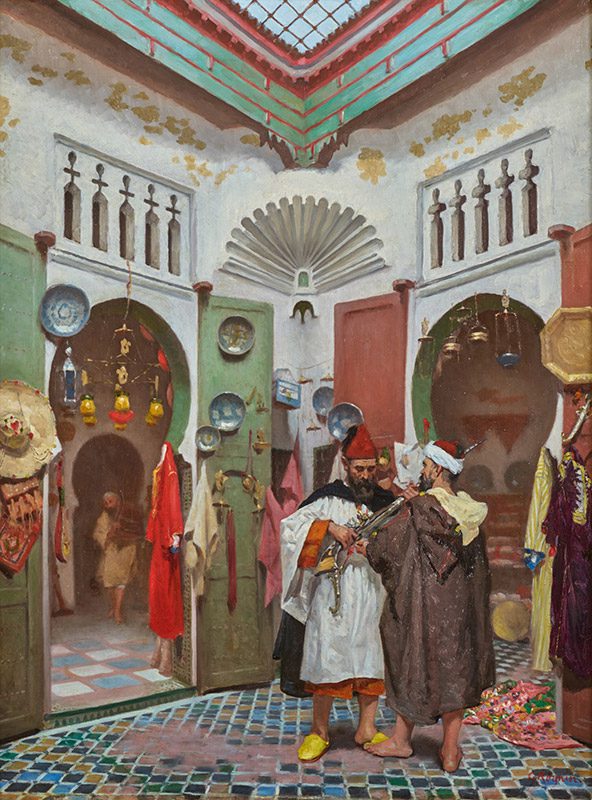

Chez les armuriers, par Gustave Reynier

Pas d’indication non plus pour ce tableau. Gustave Reynier est un peu plus jeune que les peintres précédents, et il a peint des oeuvres qui représentent la Provence, l’Algérie ou le Maroc (« Le Minaret bleu à Meknès« ).

Beaucoup de détails ici sont marocains, à commencer par le sol de zelliges dont l’usure est bien rendue, les babouches jaunes (encore) les objets pendus au mur. Le haut de la pièce, avec les fines fenêtres au lieu d’ouvertures plus grandes masquées par des moucharabiehs, le toit vitré le sont un peu moins, comme les coiffures rouges.

Disons qu’on est en Al Andalous…

Les Gardes, par Addison Thomas Millar

Même interrogation pour cette scène représentant des gardes devant une porte, dans une іmраѕѕе. Son auteur, un peintre américain, est allé en Algérie, mais rien ne mentionne un voyage au Maroc.

La lourde double porte de bois ornée de clous et d’un marteau en bronze est familière, comme la khamsa protectrice. Un peu moins la rue pavée de pierres, un peu moins le chambranle orné de motifs un peu différents de ceux que j’ai vus au Maroc. Les babouches de l’homme à droite sont identiques aux babouches marocaines, son turban rouge n’est pas fréquent ici.

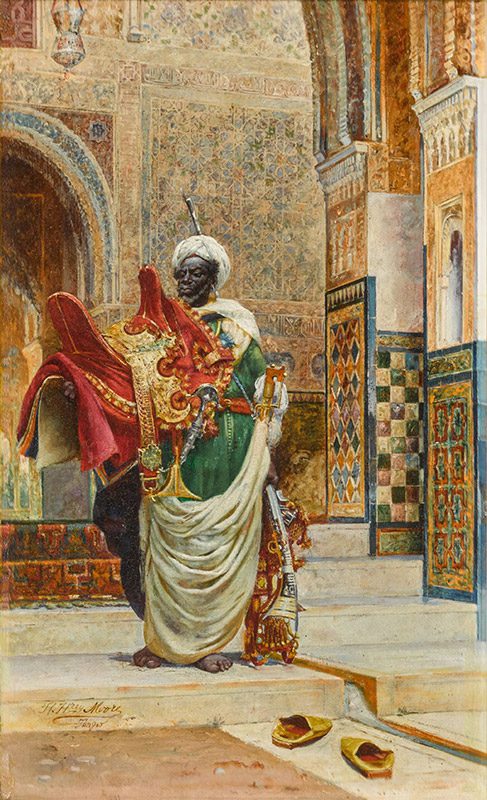

Une selle de prix par Harry Humphrey Moore

Aucun doute, ici, on est à Tanger, dans la splendeur d’un palais où un hоmmе nоіr présente fièrement une selle de grand prix. Ce peintre américain a vécu deux ans au Maroc, où il a peint de nombreux tableaux.

Le titre anglais (original) de ce tableau est « a prize saddle ». Le prix n’est donc pas la valeur monétaire, mais la récompense, sans doute après une tbourida. L’homme a une très fière allure dans sa djellabah verte ornée de sfiffa (les petits boutons verts) et ceinturée de rouge. Il est vêtu d’un superbe Ьurnоuѕ blanc dont le drapé indique la légèreté, signe de qualité. Il a abandonné ses babouches pour monter sur une marche de marbre, à côté d’un petit canal qui va alimenter un jardin, sans doute parce qu’il se prépare à monter plus haut, sur les marches recouvertes de tapis.

Il porte de la main gauche son fusil d’apparat, un sabre à la poignée richement ouvragée à la ceinture et, de la main droite, cette selle magnifique à laquelle est suspendue un poignard d'argent, dans la manière de ceux de Tiznit.

Nous ne savons pas qui il est. Sans doute un descendants des Bukharas, ces « prétoriens noirs » que les sultans utilisaient du XI° siècle au début du XIX° siècle, refusant de mettre leur sécurité aux mains des tribus toujours rebelles. Il doit être à la fois excellent cavalier et un homme riche pour porter un attirail d’une telle opulence.

Une coquille ou une erreur de syntaxe ? Vous pouvez sélectionner le texte et appuyer sur Ctrl+Enter pour nous envoyer un message. Nous vous en remercions ! Si ce billet vous a intéressé, vous pouvez peut-être aussi laisser un commentaire. Nous sommes ravis d'échanger avec vous !

Une coquille ou une erreur de syntaxe ? Vous pouvez sélectionner le texte et appuyer sur Ctrl+Enter pour nous envoyer un message. Nous vous en remercions ! Si ce billet vous a intéressé, vous pouvez peut-être aussi laisser un commentaire. Nous sommes ravis d'échanger avec vous !