Le moussem est une fête

S’il y a quelque chose de comparable à un moussem marocain, c’est bien le pardon des bretons : une fête d’abord religieuse, pour honorer un saint, un Sidi, un marabout, mais aussi une fête tout simplement, et comme on s’est rassemblés, on est parfois venu de loin, une foire, du commerce, des échanges.

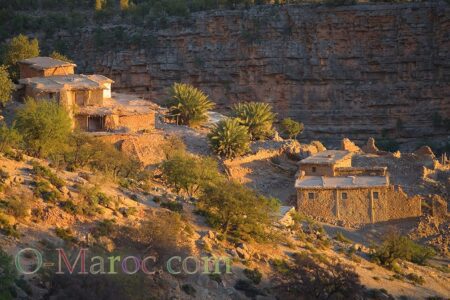

Petits, limités à un douar, ou très grands, ayant acquis une renommée internationale, comme le moussem des fiançailles à Imilchil, ou celui de la vallée des Roses, les moussems se succèdent, essentiellement dans le sud du Maroc, lié à cette tradition des zaouïas dont certaines avaient une influence immense, dans l’ensemble du monde arabe.

Zaouia, Sidi, Marabout, les « patrons » des moussems

La zaouia, c’est un centre spirituel soufi dans lequel sont effectuées les pratiques spirituelles et où sont enterrés les saints fondateurs de la confrérie qui occupe ce centre. Elle a été fondée par un homme de religion, respecté, un Sidi, qu’on célèbre dans un moussem. Le Sidi peut avoir vécu en plusieurs endroits, avoir fondé plusieurs zaouïas. Son moussem est l’occasion de resserrer les liens entre ces différents villages, chacun envoie des représentants, des cadeaux.

Ce Sidi peut aussi être un marabout, très souvent (mais pas obligatoirement). Un marabout, c’est un homme de foi auquel Dieu a donné des pouvoirs, qui les manifeste en faisant des miracles, faisant jaillir des sources, guérissant des malades. Enterré dans un monument qu’on appelle par extension un marabout, il continue après sa mort a protéger sa communauté, et même à faire des miracles.

Particularité du sud marocain : il existe de nombreux « marabouts juifs« , vénérés à la fois par les musulmans et les juifs. Certains moussems sont spécifiquement musulmans, ou juifs, mais d’autres, plus rares, réunissent les deux communautés.

La troisième raison, pour faire un moussem, c’est tout simplement de faire la fête. Ces dernières sont souvent liées aux cycles agricoles, fêtes des moissons, qu’il s’agisse de la fête des Dattes à Erfoud, de la fête des Roses à Kelaa T’MGouna, ou grandes foires, comme le moussem des fiançailles d’Imilchil qui s’accompagne d’un gigantesque souk des chameaux.

Le moussem, pour toutes ces populations anciennement nomades, c’est l’occasion, parfois unique dans l’année, de se retrouver, d’échanger des nouvelles, de resserrer les liens familiaux, de trouver une épouse, bref de se sentir une part de la communauté. Et pour les sédentaires, c’est aussi l’occasion de rencontrer tous ceux qui habitent loin, qu’on voit rarement.

Au delà de ces célébrations traditionnelles, des « moussems » plus modernes ont fleuri, simples manifestations culturelles, comme les Symphonies du Désert, à Ouarzazate, le festival de la Fantasia à Meknès, ou le Festival des Gnaouas d’Essaouira. Ces manifestations sont de grande qualité, et offrent le meilleur en terme de culture marocaine.

Qu’est-ce qui se passe dans un moussem ?

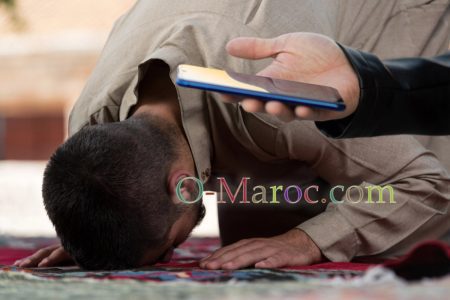

Une célébration religieuse

Souvent peu accessible au non-musulmans, elle se passe soit à la mosquée, soit dans le marabout du Sidi. Il peut y avoir un sacrifice, mouton, ou comme par exemple à Tazzarine, dromadaire. Il peut aussi y avoir des danses, des transes. Et généralement une distribution d’aumônes.

Il peut aussi y avoir une récitation de Coran. Les récitations sont très populaires, la télévision marocaine organise régulièrement des concours (auxquels participent filles et garçons), et cela se retrouve dans les moussems.

Des danses, des chants, de la poésie

Spontanées, ou sous la forme d’un défilé, au coin de la rue ou sur une estrade, les chants et les danses sont le coeur d’un moussem. Selon la région, vous verrez un ahaouache, la danse du sabre ou la danse de l’abeille, un groupe de Gnaouas, ou une Taskiwine…

L'ahaouache et l'hahidous sont les danses traditionnelles des Berbères, dans tout le Sud et le Moyen-Atlas. Les femmes, en grande toilette, foulards de soie et lourds bijoux d’argent et d’ambre, forment un grand cercle et dansent sur un rythme créé par les hommes, réunis au centre du cercle, munis de lourds tambourins. L’ensemble est dirigé par un Raïs. D’autres variantes existent, où les femmes et les hommes dansent, face à face, ou en deux cercles qui s’entourent sans se mélanger. Et il existe autant de variantes que de douars.

L’ahaouache de Kelaa M'Gouna s’appelle la danse des abeilles.

La danse du Sabre vient de la région de Zagora, deux danseurs, supportés par des musiciens, miment un combat. Une autre danse guerrière, la Taskiwine, ou l’art de faire vibrer les épaules sous le rythme des Taârijas (tambourins). Les hommes portent leurs cornes à poudre, les bandoulières rouges et évoluent sous les pas cadencés.

Enfin, un groupe tout à fait à part, les Gnaouas , descendants des anciens esclaves noirs. Ils enflamment la piste avec le Hajhouj, le Tbel et l’Graquebs. Ils dansent les Kuya et chantent en dialecte arabo-africain invoquant les saints et les esprits. Leur danse et leurs percussions évoquent leurs souffrances, courbés sous le poids des fers. On leur prête des pouvoirs mystiques, et leur musique peut vous mettre en transes.

Du négoce

Pour tous les moussems qui sont des « fêtes des moissons » (moussem des roses, des dattes, moussem de Taliouine, etc.), le souk est à son plus fort. Chacun a pu vendre le produit de sa récolte, et a les poches pleines pour acheter ce qu’il souhaite. Les marchands viennent nombreux, les femmes s’installent pour vendre des foulards, des bijoux, des accessoires de beauté. Vous pouvez flâner longtemps dans les rues.

Une coquille ou une erreur de syntaxe ? Vous pouvez sélectionner le texte et appuyer sur Ctrl+Enter pour nous envoyer un message. Nous vous en remercions ! Si ce billet vous a intéressé, vous pouvez peut-être aussi laisser un commentaire. Nous sommes ravis d'échanger avec vous !

Une coquille ou une erreur de syntaxe ? Vous pouvez sélectionner le texte et appuyer sur Ctrl+Enter pour nous envoyer un message. Nous vous en remercions ! Si ce billet vous a intéressé, vous pouvez peut-être aussi laisser un commentaire. Nous sommes ravis d'échanger avec vous !