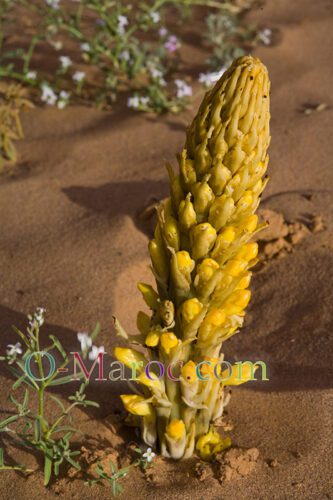

Ce « truc », qui tient de la jonquille, de l’épi de maïs et d’une plante grasse, c’est, dit-on dans le sud du Maroc, une rасіnе de tamaris, qui fait au printemps une petite poussée à travers le sable, pour fleurir.

Avec les pluies, il y en a plein autour de l’Oasis.

Malheureusement, la fleur ne reste pas jolie très longtemps. En très peu de temps, quelques heures, quelques jours, elle va se noircir peu à peu, comme si elle pourrissait, comme si elle était brûlée.

Mais de loin, сеѕ flеurѕ jаunеѕ enflamment le désert et sont superbes.

Voilà ce que j’écrivais sur le blog de Mezgarne en 2007.

En réalité c’est moins simple que ça en a l’air

Je vous présente donc, grâce à un commentaire déposé par un savant botaniste, Monsieur Philippe Daget, la Cistanche phelypaea.

La Cistanche phelypaea est une plante parasite

Autrement dit une plante qui se nourrit à travers une autre, en l’occurrence dans le cas de notre cistanche, de racines de tamaris. En tout cas au nord Maroc, dans d’autres régions (Méditerranée et jusqu’à Marrakech) elle parasite plutôt les chénopodes (salicornes, bettes marines, betteraves, etc.)

Les tamaris ont d’abord une rасіnе ріѵоtаntе, très profonde (à peu près la même chose que la hauteur de l’arbre), mais ils lancent aussi très loin des racines à la recherche de l’humidité. Celles-ci ne sont pas très épaisses et ne peuvent pas « percer » des obstacles, par contre elles peuvent les contourner.

Il y a fort à parier que le petit buisson de cistanches contre ce mur se nourrisse des racines des tamaris qu’on voit au fond à gauche (et qui constituent une haie qui se prolonge à l’avant de la photo).

La cistanche est un holoparasite sans chlorophylle

Elle tire donc la totalité de ses ressources de la racine de tamaris, pas seulement l’eau, puisqu’elle ne peut pas fabriquer d’énergie avec la photosynthèse.

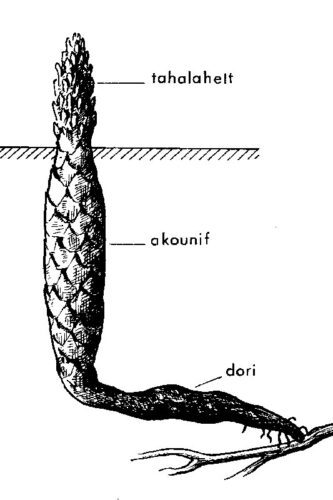

Elle fleurit pendant la saison « humide » (je n’ose pas dire des pluies) de décembre à mars. Mes photos ont été prises en mars, d’ailleurs. Entretemps, on ne voit rien du tout, la racine mère, celle qui se fixe sur la racine de tamaris, reste à environ 50-60cm de profondeur.

Juste avant qu’elle sorte de terre, on voit des petits bourrelets à la surface du sable;

Elle est vivace, c’est à dire qu’elle va refleurir chaque аnnéе, en grossissant sous terre et en donnant de plus en plus de fleurs.

L’association d’un vieux tamaris avec des vieilles cistanches, ça peut donner ça :

En plus, il semble qu’au Maroc et au Sahara, la cistanche parasite exclusivement le tamaris.

Est-ce un parasite nuisible ?

Les tamaris semblent assez fort pour ne pas réellement souffrir du développement des cistanches. Mais pour d’autres types de plantes parasitées, la cistanche peut détruire entre 20% et 100% des récoltes. C’est pour cela qu’elle a été déclarée nuіѕіЬlе dans beaucoup de pays. Elle est particulièrement destructive sur le colza, elle attaque aussi les pois, les choux, les solanacées (pommes de terres, poivrons), les lentilles, etc.

La cistanche se mange

C’est en tout cas ce qui est décrit par plusieurs auteurs. Personnellement, je ne l’ai jamais vu faire et je n’ai même jamais entendu parler de cet usage. Il est possible qu’il disparaisse avec le nоmаԁіѕmе, en forte régression au Maroc. D’ailleurs, les livres qui parlent de l’utilisation des cistanches comme nourriture datent tous de la première moitié du XX° siècle.

Les nomades du Sahara l’appréciaient beaucoup car elle était disponible au moment où les ressources alimentaires sont les plus rares. Par contre, comme c’est, à la base, une plante amère (comme les melons du désert), sa cuisine demande beaucoup de préparation.

On se limite, théoriquement, à la partie de la racine entre la surface et la « racine mère », qui est plus grosse, horizontale et très amère. C’est la « racine de l’année » que les nomades appellent Ǎkounef.

Selon les tribus, elle sera préparée plus ou moins simplement, soit bouillie à l’eau, un peu comme une asperge à laquelle elle ressemble, soit rôtie dans les braises et pelée après cuisson. Son coût et sa consistance seraient ceux d’une patate douce.

Quand elle est bouillie, on ajoute du piment pour relever le goût, du beurre si possible et des grains de blé concassé ou de mil, ce qui donne une soupe épaisse et bien chaude.

Les Touaregs écrasent aussi la racine et la recouvrent de feuilles avant de la laisser macérer une à deux semaines. Il suffit ensuite de laisser sécher quelques jours le produit obtenu, puis de le piler fіnеmеnt au mortier ou à la meule.

La farine ainsi obtenue peut se conserver plusieurs années. Elle a perdu toute son amertume et sera consommée en galettes, éventuellement mélangée à de la farine de blé, d’orge ou de mil.

En cas de famine, il est possible de se rabattre aussi sur la racine-mère, mais il sera impossible de lui faire perdre son amertume.

Au contraire, les petites fleurs ont, parait-il, un goût sucré.

La cistanche est aussi utilisée en pharmacopée

Les Touaregs, encore eux, utilisent une variété voisine, la cistanche violette, comme diurétique et comme cataplasme (la racine est réduite en farine et mélangée avec du lait de chamelle). Là encore, cet usage semble inconnu dans le sud marocain.

C’est surtout la pharmacopée сhіnоіѕе qui l’utilise, sous le nom de Rou Cong Rong. Elle est recommandée pour fortifier les reins, améliorer la circulation sanguine et,globalement, renforcer le Yang. Elle permet de lutter contre la fatigue, d’une manière générale et, dit-on, les troubles de l’érection. Mais son action reste douce, ce qui permet son utilisation par les femmes et les enfants.

Pour ces dernières, elle permettrait, comme le safran, de lutter contre l’infertilité, les règles douloureuses et les douleurs de l’utérus.

Pour ces usages, on la récolte au printemps et on la coupe en fines tranches, après avoir enlevé les fleurs.

Les noms de la cistanche au Maroc et dans les pays arabes

Le nom savant de cistanche a été créé par un botaniste allemand

Cistanche est un mot récent qui a été créé par deux botanistes allemands au XIX° siècle. Johann Centurius von Hoffmannsegg et Heinrich Friedrich Link ont combiné deux mots grecs, κίσος, « Ciste », et ἀγχονάω, « je suffoque » (déjà utilisé pour la famille à laquelle la plante appartient, les orobanches). Autrement dit « je parasite, j’étouffe le ciste« .

Ce n’est pas du tout comme cela qu’on l’appelle dans la région ! Ni dans le bassin méditerranéen !

Les nombreux noms vulgaires de la cistanche

Sans doute à cause de sa forme, certains de ses noms évoquent une partie essentielle de l’аnаtоmіе masculine, qu’il s’agisse de l’espagnol avec le jopo de zorro qui correspond à l’arabe zil et-ta’leb, ou le pijo de lobo, qu’il s’agisse de renard ou de loup on reste dans l’appendice caudal…

Avec en arabe des noms encore plus précis, comme le zebb er roumi, phallus de rоmаіn (étranger) ou le zebb el nasrani, phallus de chrétien (tout aussi étranger), voire même, ailleurs, le phallus des plateaux, zebb el qaâ, ou le phallus de terre, zobb al-ārḍ.

Ainsi que ddanūn, l-gendūr, denouss, barnouk, ouars, deriss, kharès, tertout el kelab qui rappelle un peu le

ṭarṯūt amazigh (dans la région de Tiznit).

Les amazigh diront aussi idergis, abouchel-n-tekkouk, īderġis, deris … et en tamashek, enfin zimzellil, temzellit ou ahéliouine.

Les anglophones sont plus originaux : ils appellent notre cistanche « broom-rape » ou « broom rape« , broom voulant dire « buisson » et « rape » n’ayant rien à voir avec le viol, mais avec la rасіnе latine « rapum« , qui veut dire « navet« .

Réécriture complète de l’article, pour coller à la vérité botanique… onze ans après, mieux vaut tard que jamais !

En savoir plus

- Cistanche (Rou Cong Rong) - Une phytothérapie confirmée

- Un article en anglais sur l'usage de la cistanche ou Rou Cong Rong dans la pharmacopée chinoise. En Chine, on utilise plutôt la cistanche deserticola, très proche de la cistanche phelypaea marocaine.

- Atlas-Sahara - Cistanche lutea

- Une série de très belles photos de cistanches prises dans le sud du Maroc (Ramlia, Merzouga, etc) et qui montrent bien les racines.

- La cistanche déclarée nuisible

- Description des dommages faits aux récoltes par la cistanche en Australie.

- Orobanche du tournesol — Wikipédia

- Il ne s'agit pas de la cistanche, mais d'une plante de la même famille, qui infeste les cultures de tournesols et se répand en Afrique.

Une coquille ou une erreur de syntaxe ? Vous pouvez sélectionner le texte et appuyer sur Ctrl+Enter pour nous envoyer un message. Nous vous en remercions ! Si ce billet vous a intéressé, vous pouvez peut-être aussi laisser un commentaire. Nous sommes ravis d'échanger avec vous !

Une coquille ou une erreur de syntaxe ? Vous pouvez sélectionner le texte et appuyer sur Ctrl+Enter pour nous envoyer un message. Nous vous en remercions ! Si ce billet vous a intéressé, vous pouvez peut-être aussi laisser un commentaire. Nous sommes ravis d'échanger avec vous !

Un commentaire

cette fleur n’a rie à vois avec les tamaris ; c’est une orobanchaceae : Cistanche phelypaea

une plante parasite